断层稳定性原理及影响因素#

断层限制的含油气圈闭完整性取决于盖层和断层的封闭潜力,引起断层和盖层封闭性失效的机理主要有薄膜破裂、岩性对接以及动态再活动,其中动态再活动引起的断层封闭性失效是本文研究的重点。世界范围内有很多断层再活动导致油气渗漏的例子,例如北海、墨西哥湾以及帝汶海含油气圈闭的渗漏。超压流体的存在会大幅度降低断层所受有效正应力,使断层面所受静摩擦力减小,在剪应力的作用下发生滑动;或者是在流体作用下,断层所受有效正应力变为张应力,断层以张裂的方式延伸;也可能是二者的综合作用。对断层稳定性的影响因素的研究有利于提高断层稳定性评价精度。

断层稳定性机理#

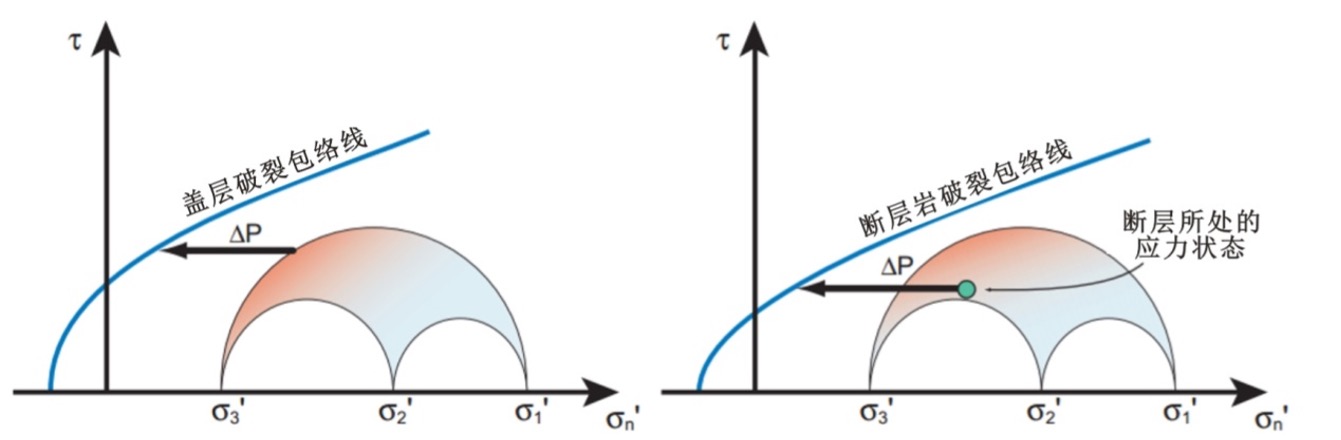

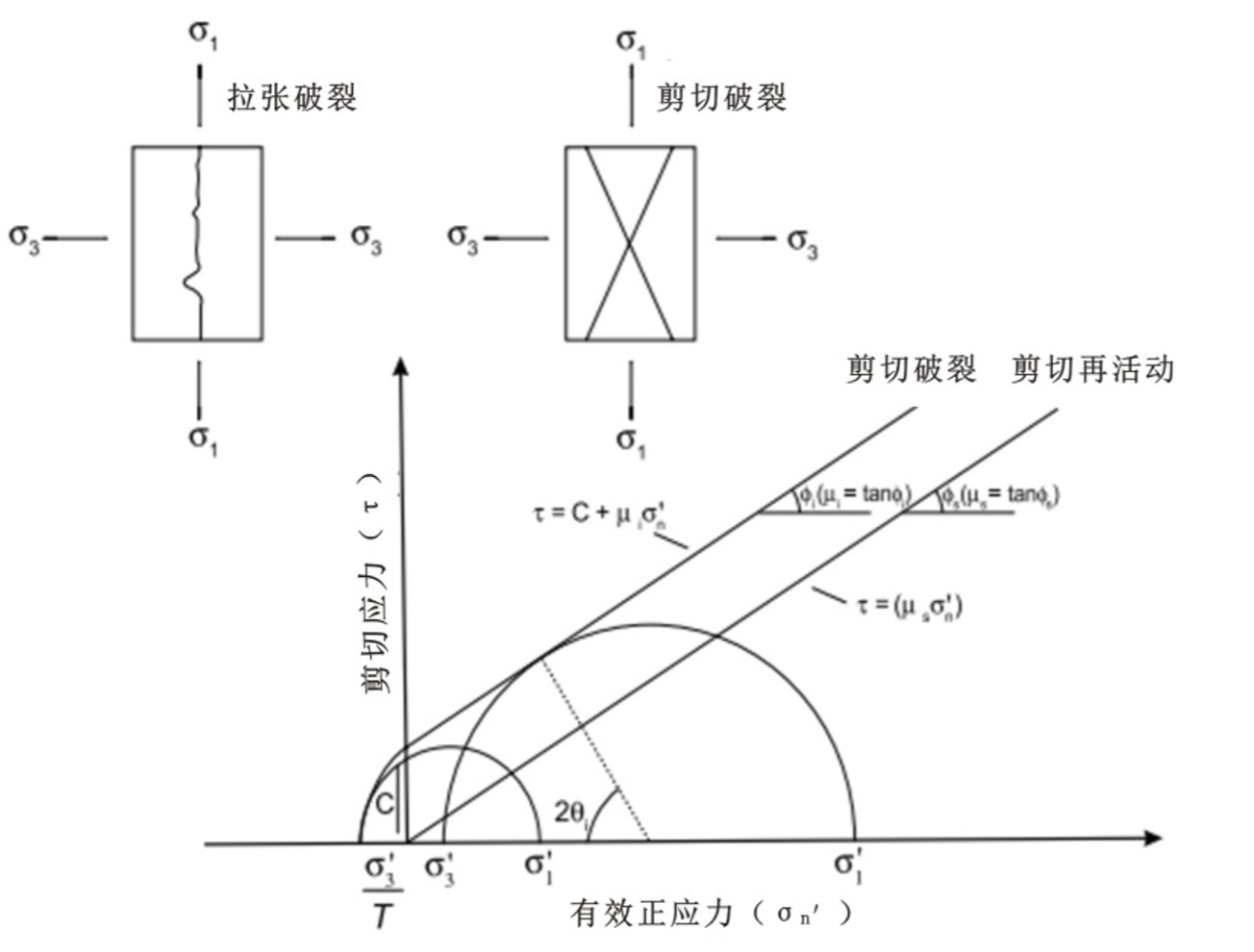

断层稳定性即断层再活动的趋势强弱。从断层的应力莫尔圆与断层破裂包络线的关系可以看出,流体压力和差应力的增加都会引起莫尔圆的变化,并使莫尔圆逼近破裂包络线,使断层趋于再活动。断层所承受的差应力大小是由区域应力场决定的,与深度成正相关,因此在某区域的某深度下差应力值是固定的,断层的稳定性仅受流体压力变化控制。而在不同深度范围内,差应力的变化则控制了岩石发生破裂的方式。在无后期胶结作用的影响下,断层岩几乎是无内聚力的,因此断层的再活动多以剪切破裂形式发生。一旦断层带受到后期胶结作用的影响,断层岩的强度便会发生改变。研究表明,碳酸盐岩胶结可在一定程度上增强断层带强度,降低断层再活动的风险。因此对于胶结物来源充足的地区,由胶结作用所形成的内聚力不可忽,有内聚力的断层岩破裂方式不仅包含剪切破裂,同时还包括在差应力和流体压力的共同作用下可能发生的张剪性破裂或张性破裂.

为了进行断层面的力学计算,常常将断层看做一个假想的面。对于三维空间中任一断层面(图1.2c),可以通过其与三个主应力的位置关系(\(\alpha_n\)、\(\beta_n\)和\(\gamma_n\))以及各主应力值的大小(\(\sigma_1\)、\(\sigma_2\)和\(\sigma_3\))来表示该断层所受正应力状态:

和剪应力状态:

理想断层面为一假想的平面,在莫尔圆上表现为一个孤立的点,但是实际断层是凹凸不平的,不同位置产状各不相同,这在莫尔圆上表现为一系列的点。流体压力的增加会使断层面所受有效正应力逐渐减小,摩擦阻力也会大幅度降低,其值等于或小于断层面所受剪应力时断层面就会发生滑动。由于流体压力在各个方向压力值是相同的,因此随流体压力增加,理想情况下三个方位的有效主应力都会发生同程度降低,使莫尔圆趋于左移,而莫尔圆的大小不发生变化;相反流体压力的减小会使莫尔圆右移,莫尔圆的大小不发生变化。

断层稳定性影响因素#

断层稳定性影响因素主要来源于断层解释精度、现今地应力场、断层岩力学性质以 及孔储层压力变化四个方面。

断层解释精度#

首先受地震解释精度和时深转换等原因,生成的断层数据和地层数据必定存在误差。其次原始断层面的边部由于解释线稀少,软件自动运算会使断层边部扩大需要手动对没有解释线的边部进行剔除,还原断面的真实形态;或者由于解释线异常会使断层面变得异常不规则,需要对断层进行插值处理,这两个过程也会产生不同程度的误差。此外软件自动计算的地层和断层交线会受某些因素的影响而产生较大偏差,需要进行人工校正。还有很多不可避免的解释误差,在此不一一列举,它们的存在会不可避免的降低断层稳定性评价的精度。

在实际操作过程中,一定要本着客观的原则,结合地质理论知识来进行校正,以达到减小误差的目的。

现今应力场#

地应力通常用相互垂直的三个主应力来表示,即垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力。现今地应力的大小和方向与断层面的产状以及力学性质决定了断层的稳定程度。

Anderson(1951)指出断层的形成类型取决于断层形成时的相对地应力的大小:

- 在拉张构造区域(\(\sigma_v\)>\(\sigma_H\)>\(\sigma_h\))容易形成正断层;

- 在挤压构造区域(\(\sigma_H\)>\(\sigma_h\)>\(\sigma_v\))容易形成走滑断层;

- 在走滑构造区域(\(\sigma_H\)>\(\sigma_v\)>\(\sigma_h\))容易形成走滑断层。

同理断层再活动趋势也与应力场类型有关。Sibson(1996)指出差应力的大小和岩石的抗张强度的相互关系控制了岩石裂缝的发育类型:

- 差应力小于4倍抗张强度发育张性裂缝;

- 差应力在4倍和6倍抗张强度之间发育混合裂缝;

- 差应力大于6倍抗张强度时形成剪切缝。

类似的差应力和岩石抗张强度之间的耦合关系也会影响断层发生再活动的趋势类型。先存断层的稳定程度与地应力的方向有着很大的关系,应力方向发生旋转后,有些稳定断层有可能趋于再活动。临界应力假说认为最优向断层优先趋于再活动,非最优向断层较为稳定。滑动面和最大主应力夹角(\(\theta\))大于\(2\theta^*\)(\(\theta^*\)为最优向断层与最大有效主应力的夹角)时,发生再活动所需最小水平主应力值小于0。

总体来说,有效主应力值减小和差应力值的减小都会增加断层断层活动的风险性。引起地应力变化的因素有很多,可分为人为因素(油田生产、工程扰动以及废物埋存等)和非人为因素(板块运动、火山作用以及地壳的升降等),它们之间的相互作用造成应力变化的复杂性和不可预期性,所以断层稳定性所需评价应力资料应选取与评价时间最接近的多井资料来分析地应力,来达到减小误差的目的。

断层岩力学性质#

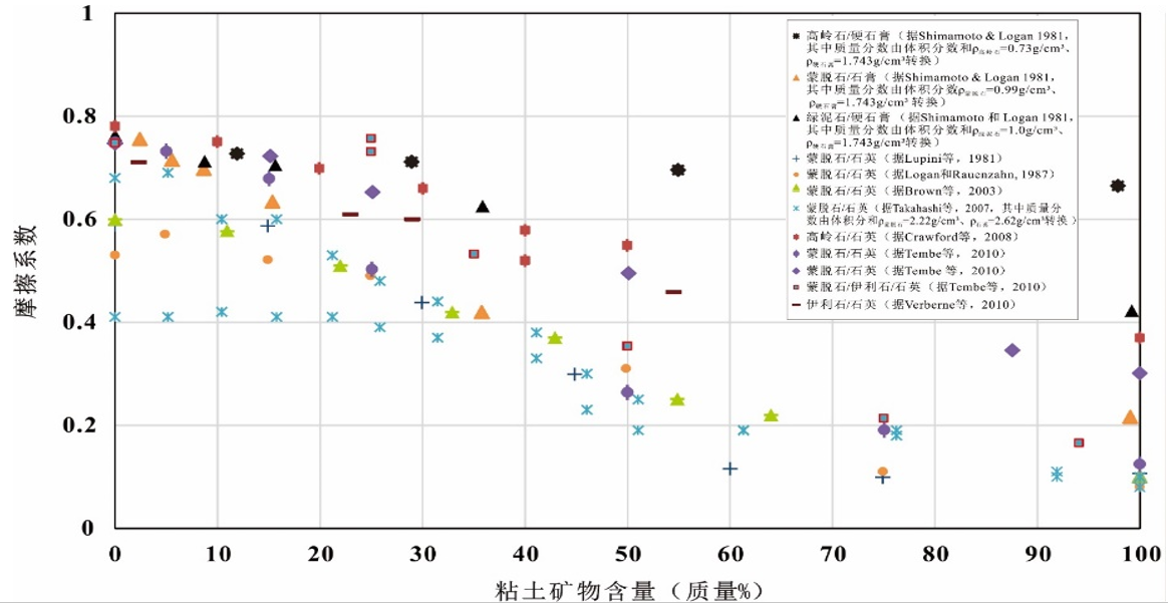

用于稳定性评价的断层岩力学参数包括断层岩的内摩擦系数和内聚力。由于上地壳浅埋(<10km)岩石的破裂属于脆性破裂范畴,因此断层再活动评价应采用描述脆性破裂的破裂准则来约定。不同类型断层岩的内聚力大小存在差异,研究表明岩石内聚力与岩石的粒度成正相关,粒度较大并且微观尺度上为颗粒支撑的岩石,内聚力较高。随着粘土矿物含量的增加,粘土矿物基质抑制了颗粒与颗粒的接触固结,导致岩石内聚力降低,甚至消失。因此对于原生断层岩,随泥质含量升高,断层岩类型从碎裂岩、层状硅酸盐-框架断层岩到泥岩涂抹,内聚力逐渐降低,也有学者认为含断层泥的断层岩是无内聚力的。对于后期被胶结的断层岩,内聚力受控于胶结物的类型和自身内聚力,相对未胶结断层岩内聚力较大。断层的摩擦系数与诸多因素有关,包括成矿作用、热作用、粘土矿含量、岩石粒度、有效正应力大小等,其中最主要因素为岩石的泥质含量和泥质中的粘土矿类型。总体而言,断层随泥质含量增加,摩擦系数逐渐降低,但受到粘土矿物类型的影响,降低趋势有所不同,伊利石成线性降低,蒙脱石成区间式降低。因此,泥质含量的增加会使断层强度降低,易于滑动。

储层压力变化#

对于孔隙流体压力对岩石破裂的影响,人们已经有了一个长期的认识,考虑孔隙流体压力而修正的库伦破裂准则为:

式中:τ为剪应力;C为岩石内聚力;μ为岩石内摩擦系数;\(\sigma_n\)为有效正应力;\(P_P\)为孔隙流体压力。

前文已提到孔隙流体压力的大小会使作用于断层面上的正应力减小,但不会影响剪应力的大小,因此理想环境下,流体压力的增加会使断层面有效正应力降低,莫尔圆从初始状态逐渐左移(直径不变)增加断层再活动的可能性;相反,流体压力的减小使断层趋于稳定。

根据该理论地下流体的采出会增加断层稳定性,而流体注入会诱发断层再活动。但是有很多流体采出诱发地震的实例,例如北海Ekofish油田的孔隙流体压力对岩石破裂的影响并不是如上所述。

因此考虑到储层流体压力普遍减小对水平地应力的影响,并且由于储层的复杂性通过储层流体压力的变化来预测水平地应力变化幅度会造成不可避免的误差,所以对于地应力数据的选取最好选择较新的现今地应力场数据资料,而非原始油藏地应力资料。