毛细管封闭能力机理#

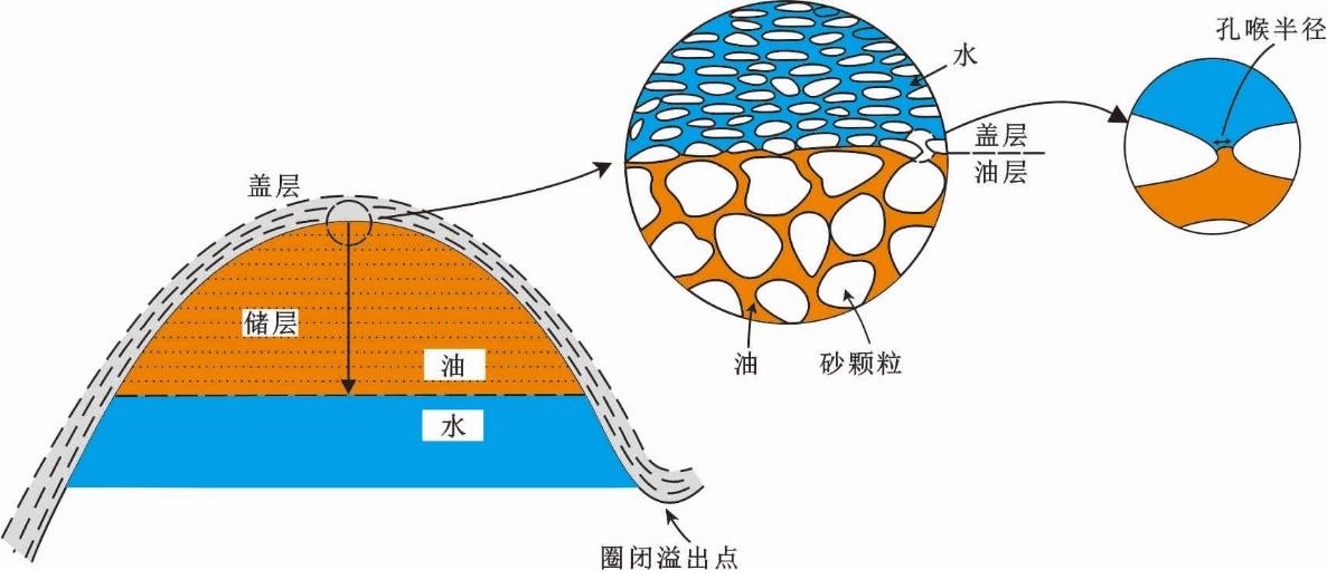

毛细管压力封闭,又称为物性封闭或薄膜封闭,其机理是依靠盖层与储层之间的毛细管压力差来封堵油气,该差值越大,盖层的封闭能力就越强。 相对于储集层的孔隙来说,盖层的孔隙尺寸要小的多,当油气要通过盖层发生渗漏时就会形成指向储集层的毛细管力差,从而有效阻止了油气进入盖层的孔隙空间。

毛细管压力#

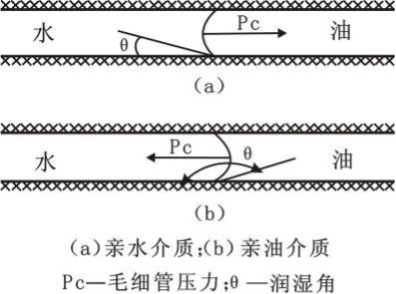

毛细管力一般情况下,由于岩石的空气空间中一般为水饱和充填的。若储层中的油气通过上覆岩层发生运移,则首先要驱替岩石孔隙中的水,才能通过岩石发生运移。由于岩石为水饱和,为亲水相,而油气要通过岩石必须要克服毛管阻力。

人们已经认识到毛管压力在油气初次和二次运移的重要性。在早期的对油气运移的描述中,Munn(1909)叙述了毛管压力是油气从细粒岩石的小空隙排除的动力并在大孔隙的储层中聚集,而流体的水力压力对油气的运移起辅助作用。Hubbert(1953)把这一观点作为一个理论基础,显示出毛管压力的大小事引起油气从细孔隙中扩散并在大孔隙中聚集原因,而周围的水可以由于水动力梯度自由移动。

油气要通过盖层进行发生运移,克服毛细管压力的阻力,才能进入其中。如果驱使油气运移的浮力未能克服该毛细管压力的阻力,则油气就被遮挡于盖层之下。由此可见,岩石越致密,孔喉半径越小,岩石所具有的毛细管压力越大,封堵油气能力越大。

由于盖层与储层岩石之间存在着排替压力差,才形成了盖层的毛细管封闭作用。盖层与储层岩石之间的排替压力差越大,盖层的毛细管封闭能力越强,反之越弱。排替压力是反映盖层物性封闭能力根本、 直观的评价参数。

排替压力#

表征毛细管封闭能力最常用的参数为排替压力。排替压力(Displacement pressure)定义为润湿性流体被非润湿性流体驱替所需的最小压力,也就是非润湿相流体在岩石中流动所受到的毛细管阻力,可以通过实验测试、压汞曲线、测井和地震资料等多种手段获得。具体表示为:

其中\(P_d\)为排替压力(MPa),σ为界面张力(N/m),θ为润湿角(°),r为盖层最大连通孔隙的孔喉半径(m)。

毛管压力的影响因素为界面张力、岩石的孔隙半径以及岩石的润湿角;其中毛管压力与界面张力和润湿角成正比,与岩石的孔隙半径成反比。

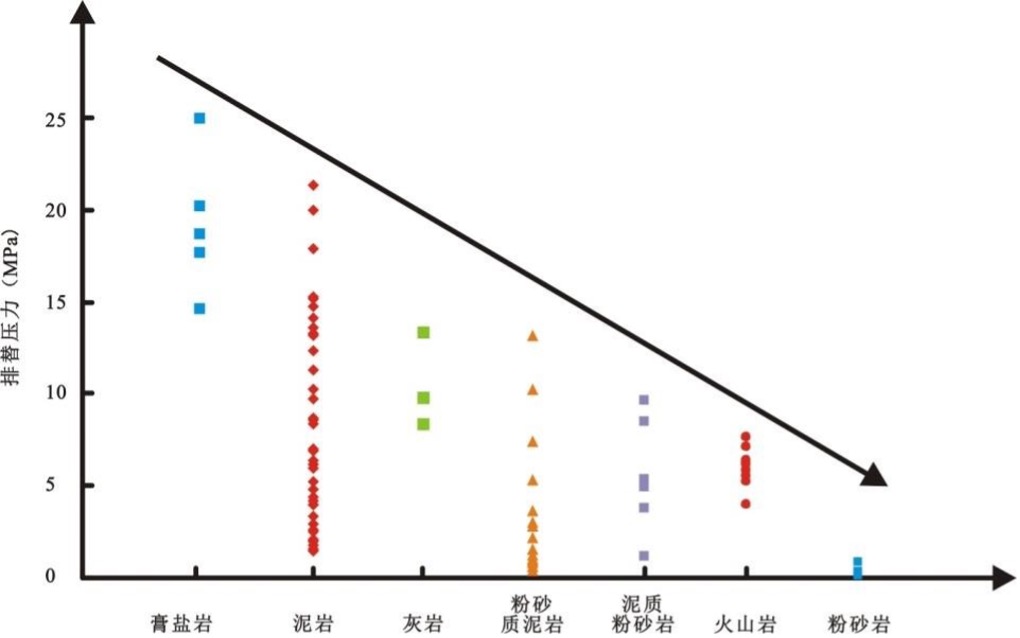

下图统计了我国大中型气田不同岩性排替压力数据,膏盐岩封闭能力最强为14-25MPa,泥岩为1-22MPa,灰岩为6-12MPa,粉砂质泥岩为0.5-12MPa,泥质粉砂岩为0.5-10MPa,火山岩为4-8MPa,粉砂岩仅为0.5-1.5MPa。

从盖层封闭的本质来讲,排替压力决定了封闭气柱的高度,随着天然气的不断注入,圈闭内的浮压也不断增大,当浮压与储盖层排替压力差相等时,天然气就会突破盖层发生扩散,因此盖层能够封闭的最大气柱高度可用下式计算:

式中:H为烃柱高度(×106m);Pcap为盖层排替压力(MPa);Pres为储层排替压力(MPa);ρw为地层水密度;ρg为天然气密度,g为重力加速度(m/s2)。

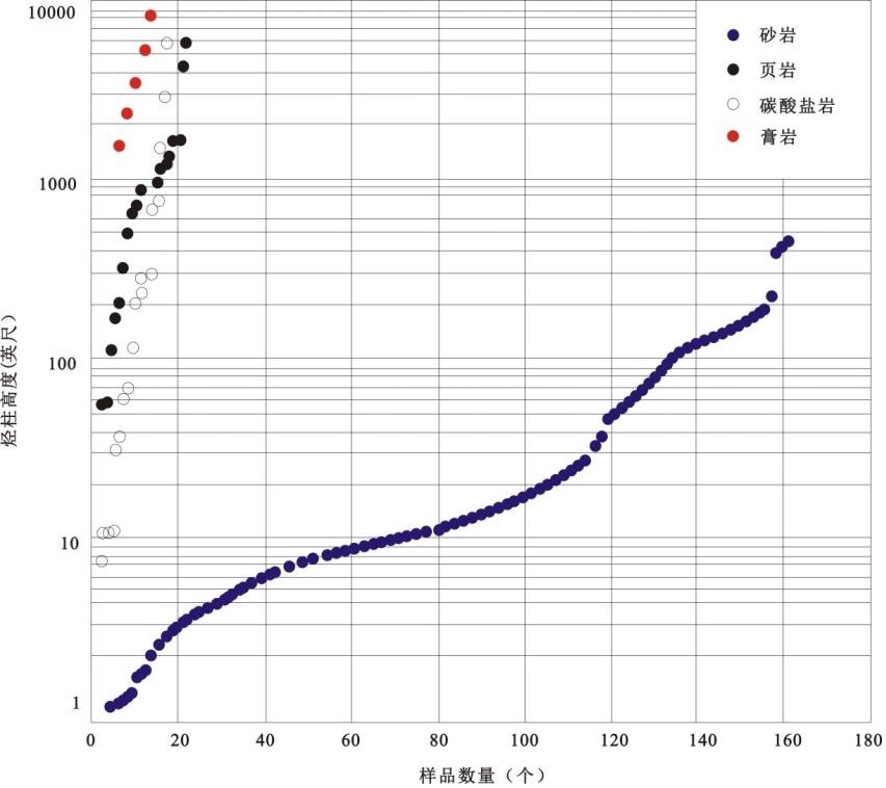

上图通过对世界范围内不同岩性盖层封闭烃柱高度对比可以得出,膏岩封闭烃柱高度最大,其次为泥页岩和碳酸盐岩,最差的为砂岩。因此,不同岩性盖层封闭的最大烃柱高度存在明显差异。